親父の信条は謙、誠、愛でそれぞれ息子に、一字ずつ名前に入れた。私には昌の字?これは幼くして亡くなった兄貴の戒名の一字を戴いたものと言う。さて、京大出の親父と慶大医学部のつながりは熊本大学に赴任したばかりの親父が熊本出身初代医学部長北里柴三郎先生に慶応義塾大学医学部を充実するべく整形外科部長にと乞われてだったと言われている。

出会い 出会い

そんな中に佐田岬という有望力士が居るのだが、骨髄炎になり医者が手を放し、親方にも邦に帰れと言われた。貧乏なため飯が食いたいと兄を頼って東京に出て相撲に入門した位だから金はなし。何とかならないかと御贔屓の方が連れて来られた。

幸い、施療という治療費抜きで治療するというシステムがあったそうで、不治の病と言われる骨髄炎の右上腕骨を目いっぱい削ったそうである。しかしこれではもう相撲が取れないと逃げて酒飲んで喧嘩して捕まったので谷町の方に懇々とお説教され、戻ったという事件があったそうだ。流石力士の体は頑丈、患部の上椀骨は前より太くなり再び番付も上がり、大関の声もかかるようになった。 幸い、施療という治療費抜きで治療するというシステムがあったそうで、不治の病と言われる骨髄炎の右上腕骨を目いっぱい削ったそうである。しかしこれではもう相撲が取れないと逃げて酒飲んで喧嘩して捕まったので谷町の方に懇々とお説教され、戻ったという事件があったそうだ。流石力士の体は頑丈、患部の上椀骨は前より太くなり再び番付も上がり、大関の声もかかるようになった。

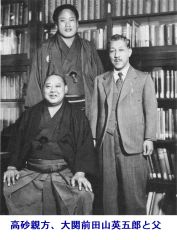

当時には今の週刊誌のようなお噂話の誌は無く、少年倶楽部に取り挙げられ、全国版になったようだ。この時だったと思うが、親方にも無断で四股名を前田山英五郎にしたいと言って来た。当時の親方は朝潮、部屋には松登や東富士などいたが、両国の燕タクシーに乗って麻布の家に現れた。タクシーはトラックの様に4枚タイヤ、それでも見ているとタイヤはふにゃふにゃしていたようだ。要件は彼らの四股名にも前田を入れたいと言うことだった。第一、人の名前などとんでもないことの時代だった時代だった が、彼特有の押しで押し切って認められた様だった。弟弟子の改名の件はひたすらご容赦願ったが、本人の件は彼特有の押しで押し切って認められた様だ。贔屓も減るだろうし勤め人の身分ではご祝儀も出せないと言ったが、それで良いと言うので相撲協会に認めてもらったようだ。後日談として私の母親の話では応接間のソファーから立ち上がろうとしたら、ソファーから力士のお尻がぬけず、ソファーごと持ち上がるので助けを呼んでいたと話していた。も少し立派なソファーが要ったねと。 が、彼特有の押しで押し切って認められた様だった。弟弟子の改名の件はひたすらご容赦願ったが、本人の件は彼特有の押しで押し切って認められた様だ。贔屓も減るだろうし勤め人の身分ではご祝儀も出せないと言ったが、それで良いと言うので相撲協会に認めてもらったようだ。後日談として私の母親の話では応接間のソファーから立ち上がろうとしたら、ソファーから力士のお尻がぬけず、ソファーごと持ち上がるので助けを呼んでいたと話していた。も少し立派なソファーが要ったねと。

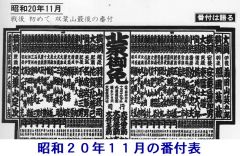

人の言うことを聞かず、勝手に新し 人の言うことを聞かず、勝手に新し い事をどんどんやる前田山は鬼にたとえられ、なかなか横綱になれなかったが三十九代横綱に。弱いかというとそうでもなく双葉山とは1939年5月場所同体取り直し後水入り相撲になっている。羽黒山、双葉山、名寄岩や旭川等立浪部屋全員を張り手で倒したと言われる。張り手は汚いと嫌われたが、双葉山は張り手も相撲の手の内と言っていたそうだ。 い事をどんどんやる前田山は鬼にたとえられ、なかなか横綱になれなかったが三十九代横綱に。弱いかというとそうでもなく双葉山とは1939年5月場所同体取り直し後水入り相撲になっている。羽黒山、双葉山、名寄岩や旭川等立浪部屋全員を張り手で倒したと言われる。張り手は汚いと嫌われたが、双葉山は張り手も相撲の手の内と言っていたそうだ。

体調を崩して大阪場所を休場、東京へ出て届を出す折に何時も会うスポーツ記者に今サンフランシスコシールスが来ていて読売ジャイアンツと野球を一戦交える。切符があるので行かないかと誘われた。もとより野球好き、お忍びで・・と言うことだったが、オドール監督と握手するはめになり、それが新聞に大々的に報道され、場所中に相撲休んで野球見物とは何事とばかり引退を迫られた。

その後アメリカGHQのエクスキューズでの計らいか、アメリカに招待され、大統領の前で土俵入りの型を披露してくれと声が掛かった。親父に、外国など行ったことも無いし、どうしたらいいのか?と相談に来た。とにかく外国を見て、体験すれば怖いものは無くなる。行ってきなさいと彼を送り出した。ただ、お尻の割れ目が見えるのは良くないとパンツを履かされたと笑っていた。外国の女性達の相撲部屋の稽古見学も大勢来るようになり、別に気にしないようになったと思われる。

高砂親方に跡継ぎを託され、鬼のような相撲前田山は優しく弟子、後輩を育てる高砂親方に

以後ハワイ、ロンドン巡業など外国へ日本の国技を広め、更に協会では外人は物にならないと言われた外人力士を受け入れ、国際部長と言われるぐらい相撲の国際化に貢献した。高見山、小錦、孫弟子曙、 日本での生活に良いと洋式便器を外国巡業で見つけて買ってくるなど新しい物好きが弟子、後輩を考えた有用なものの先鞭をつけた。また、日本人も不法入国者となりかねなかった朝潮の身元引受をしたり、次の朝潮大ちゃんを育てたりした。

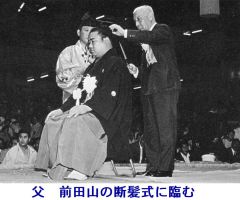

断髪式

高砂部屋後援会長を持ってきたので勤め人ではご祝儀は無いよと断ったが積極的にやりたいという御仁が多く、纏まらないので先生なら誰も口を出すことがないと言われ引き受けたという経緯があったと聞いた。爾来石井光次郎氏に誘われ横綱審議会員を務めた。相撲取は怪我が多いのでと相撲診療所開設を提案したと聞いている。 高砂部屋後援会長を持ってきたので勤め人ではご祝儀は無いよと断ったが積極的にやりたいという御仁が多く、纏まらないので先生なら誰も口を出すことがないと言われ引き受けたという経緯があったと聞いた。爾来石井光次郎氏に誘われ横綱審議会員を務めた。相撲取は怪我が多いのでと相撲診療所開設を提案したと聞いている。

話は戻るが女相撲というのがあって同時代親交のあった花形「若緑」が引退を余儀なくされ、彼女の引退相撲を飾ろうと1957年地元の松山の巡業で引退相撲を開き、土俵上で若緑と挨拶をおこなった。彼女は土俵は女人禁制との理由で固辞したが、時代遅れの古いしきたりだ。日本の封建制度は戦後終わったと説得し、実現に漕ぎつけたという

親父は貧乏暮らしだったが、優秀な優しいお弟子さんが全国に居られ、病に取りつかれひっくり返った時も助けて戴き、感謝している。信条、謙誠愛が受け継がれていると感ずる。 |