それは突然に訪れました。きっかけは10年程前の健康診断の結果からでした。血圧とコレステロールの値が若干高めだったため、医師との面談に臨みました。「何か定期的に運動をやられていますか?」、と医師。「これといって何もやっていません。」と私。長年の運動嫌い(運動音痴)のためそれまでは特に運動らしい運動は何もやっていませんでした(ロンドン駐在時もゴルフを全くやらず、周囲からはもったいない、と言われていました。)。

心配した妻から、「近所を散歩しましょう」と誘われ、善福寺公園や井の頭公園、深大寺などへ週末散歩に出かけるようになりました。近くでありながら、歩くことで目に入る景色はずいぶんと変わり、今まで気づかなかった新しい発見が多々ありました。 心配した妻から、「近所を散歩しましょう」と誘われ、善福寺公園や井の頭公園、深大寺などへ週末散歩に出かけるようになりました。近くでありながら、歩くことで目に入る景色はずいぶんと変わり、今まで気づかなかった新しい発見が多々ありました。

その後は、高尾山を歩いたり、御朱印集めで坂東三十三観音や秩父三十四観音に行ったりしていましたが、何のきっかけだったかは記憶にないのですが、街道歩きをしよう、ということになったのです。

街道歩きの要領は、中山道 の場合、例えば、初日は日本橋から板橋宿まで歩き帰宅、次回は板橋まで電車で行って、そこから大宮まで歩き帰宅、その次は大宮まで電車で行って、鴻巣まで歩く、といったやり方で六十九の宿場町を歩き、最後に京都三条大橋に到着する、というものです。はじめは日帰りで事足りるのですが、さすがに軽井沢に行くために碓氷峠を越えるとなると泊りの準備が必要となってきます(碓氷峠では熊とヒルの心配をしました。)。 の場合、例えば、初日は日本橋から板橋宿まで歩き帰宅、次回は板橋まで電車で行って、そこから大宮まで歩き帰宅、その次は大宮まで電車で行って、鴻巣まで歩く、といったやり方で六十九の宿場町を歩き、最後に京都三条大橋に到着する、というものです。はじめは日帰りで事足りるのですが、さすがに軽井沢に行くために碓氷峠を越えるとなると泊りの準備が必要となってきます(碓氷峠では熊とヒルの心配をしました。)。

街道歩きを効率的かつ低コストで行うためには、遠くに行くときほど宿泊日数をできるだけ長くするのがよいのですが、それもままならずせいぜい3泊4日で東京に戻ってきていました。

中山道の醍醐味は様々ありますが、一例をあげると、日本橋から25番目の望月宿(長野県佐久市)と26番目の芦田宿の間にある茂田井というところは、江戸時代の武家屋敷の街並みがわずかに残っていて、映画「たそがれ清兵衛」のロケも行われたとのことでした。タイムスリップしたような街並みには、「こんなところが日本に残っていたのか!」と言わずには言えないようなところでした。また、島崎藤村の「夜明け前」で有名な木曽路(33番目の贄川(にえかわ)宿(長野県塩尻市)から43番目の馬籠宿(岐阜県中津川市)までの間)には奈良井、妻籠といった古い宿場町そのものが残っており、宿泊もすることができます。 中山道の醍醐味は様々ありますが、一例をあげると、日本橋から25番目の望月宿(長野県佐久市)と26番目の芦田宿の間にある茂田井というところは、江戸時代の武家屋敷の街並みがわずかに残っていて、映画「たそがれ清兵衛」のロケも行われたとのことでした。タイムスリップしたような街並みには、「こんなところが日本に残っていたのか!」と言わずには言えないようなところでした。また、島崎藤村の「夜明け前」で有名な木曽路(33番目の贄川(にえかわ)宿(長野県塩尻市)から43番目の馬籠宿(岐阜県中津川市)までの間)には奈良井、妻籠といった古い宿場町そのものが残っており、宿泊もすることができます。

甲州街道を歩いた時は道すがら山梨の桃を頬張り、日光街道では夏の暑い中、杉並木の緑陰で涼を取るとともに森林浴効果でストレス軽減をはかるといったグルメと健康の旅でした。熊野古道を歩いた時は(中辺路から熊野本宮大社までを徒歩)、湯の峰温泉に宿泊し、どっぷり温泉につかって疲れを癒しました。

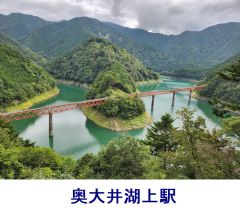

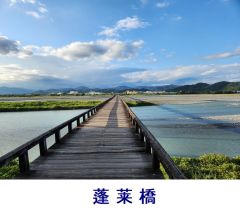

今は東海道を歩いていますが、やっと浜松まで来ています。途中寄り道もしていまして、例えば24番目の金谷宿(静岡県島田市)では、大井川鉄道に乗って奥大井湖上駅まで行ってきました。また、世界一長い木造橋である「蓬莱橋」(同)も歩いてきました(全長897.4m、通行幅2.4m)。

歩くことにより初めて目に入るものも多く、新しい発見を楽しんでいます。東海道歩きが終了したら次は四国八十八か所巡りか、スペインのサンチャゴ・デ・コンポステーラ(Santiago

de Compostela)の巡礼路に行くか、いろいろ考えて夢が広がっています。

|